Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/114/sdb/c/0/les3moutiers/history.php on line 41

|

Saint-Hilaire : |

Démolie en 1888, elle était l'église paroissiale depuis la Révolution. Les matériaux ont servi en partie à la construction de l'église actuelle. À la démolition, on s'aperçut que sur une pierre figuraient des caractères de l'époque carolingienne. Le clocher était roman. Un ruisseau (la Barouze) coulait sous son maître-autel. Le passage de ce ruisseau avait nécessité la construction de deux astes arcades d'un aspect original pour soutenir le chevet de l'édifice, empêchant ainsi un tassement qui se serait inévitablement produit durant les grandes eaux. L'église actuelle occupe une superficie utile de 450 m², et a coûté à l'époque de sa construction à peine 70 000 F. La pierre de taille, tuffeau de Chauvigny et Tercé, n'a été employée que pour l'ossature de l'église. |

Notre-Dame : |

Elle a été mentionnée pour la première fois en 1123. Cette église est aujourd'hui une habitation. |

Saint-Pierre : |

Construite dans le bourg de Bernazay (Berneciaco), cette église est citée pour la première fois en 1059. Le fief de Bernazay relevait de Berrie. Le seigneur de Bernazay fut l'un des fondateurs de l'abbaye de Fontevraud. |

- Vaon (Venancium) existait en 1123, c'était une seigneurie de la Mothe de Bançay.

- Saint Drémond (Sidrenum) vers 1096 relevait de Verrières (en direction de Loudun).

- Chantdoiseau est un célèbre manoir du Moyen-Age. Au XVIe siècle, il fut l'un des fiefs des «Sainte Marthe», le célèbre Gaucher alias Scévole y habita.

- La Mothe Chandeniers (ou Motte Chandenier ou Lamothe-Champdenier) était un ancien fief relevant du roi. La forteresse médiévale s'appelait la Motte de Baussay (ou Beaussay ou Beauçay). Hugues Ier, seigneur de Baussay, donna aux moines bénédictins de Loudun l'église Saint-Pierre-du-Château en avril 1060 ou 1063. Vers 1160, Hugues VI fut l'un des plus puissants seigneurs du Loudunais.

Amaury de Baussay se distingua dans les guerres anglaises. Au cours de ces guerres, la Mothe de Baussay fut prise deux fois par les ennemis. Ensuite, le château entra dans la famille de Chaunay, seigneur de Champdenier, puis aux Rochechouard (famille de Madame de Montespan) qui en firent une somptueuse demeure. François de Rochechouard lui donna le nom de la Mothe Champdenier. Frondeur exilé en 1650, il attira autour de lui des poètes, tel Léonard Frisson, poète latin qui lui dédia un poème (1657, « Motha Candeneria »). Le château fut vendu en 1754 à un certain Lamoignon, seigneur de Basville, qui le céda au chancelier de France, Monsieur de Maupeou. Pillé et dévasté pendant Révolution française, il fut sauvé d'une ruine inévitable par un riche commerçant d'Orléans, M. Hennecart, qui l'acheta en 1809. Reconstruit au XIXe siècle dans le goût du gothique anglais, un incendie l'a ravagé en 1932. Depuis, les arbres l'ont envahi, mais le château se dresse toujours au centre de ses douves circulaires et d'un système de canaux intéressant. À l'extérieur, une chapelle et un pigeonnier rappellent la puissance du fief. C'est à la Mothe Chandenier que naquit Simon Canuel qui, après avoir servi la République (notamment durant les guerres de Vendée) et le 1er Empire, « se distingua » en persécutant les libéraux à l'époque de la Restauration.

Durant le Moyen Âge toujours, dans le voisinage des Trois Moutiers, Saint-Louis rendit la justice et fit pendre aux créneaux de la tour de Curçay un seigneur qui s'était arrogé le droit de détrousser les voyageurs passant sur ses terres. À la fin du XIVe siècle, le bourg change d'appellation et sera désormais connu sous celle des « Trois Moutiers » en lieu et place de « Bernazai ». D'après la tradition, Jeanne d'Arc, allant de Chinon à Poitiers, aurait passé une nuit dans le manoir de Chantdoiseau, manoir de la fin du Moyen Âge. Au XVIe siècle, celui-ci fut un des fiefs des Sainte-Marthe, dont l'un des représentants, Scévole de Sainte-Marthe, poète, fut ami de Ronsard.

À l'époque de la Réforme, au XVIe siècle, c'est un moine des Trois Moutiers, François Fouquet, qui alla prendre contact avec Calvin à Poitiers en 1534, et qui fut ainsi l'introducteur du protestantisme dans le Loudunais, où cette doctrine eut une implantation aux conséquences considérables. Trace encore visible, la ferme fortifiée de la Hacquinière garde encore les embrasures de tir des guerres de Religion.

En 1869, le bourg des Trois Moutiers compte 1 253 habitants. Le moulin du Gué Sainte-Marie n'existait pas encore et ne sera construit qu'à la fin du siècle. En effet, la carte atlas du conseil général de la Vienne de 1886 n'en parle pas. À ses débuts, il produisait de la farine pour faire le pain ; il a deux paires de meules (une pour la première mouture et une pour les recoupes à faire la farine à bétail) et ses murs portaient encore les pates à scellement d'une ancienne chaîne à godet desservant une bluterie. Ce qui peut étonner, c'est de voir qu'à la fin du XIXe siècle, on construisait un moulin à vent exactement comme au Moyen Âge et depuis que les croisés de 1099 en avaient ramené la technologie de la Terre Sainte (c'est pourquoi ces moulins-tours étaient aussi appelés Moulins-turcs ou turquois). Le seul progrès dont était doté le Moulin du Gué Sainte Marie, ce sont les ailes articulées en bois commandées de l'intérieur de l'édifice. Ces ailes, inventées par Berton en 1848, évitaient au meunier de grimper sur ses vergues pour carguer ou étaler une voile, ce qui était long (il fallait arrêter quatre fois le moulin pour accéder à chaque voilure) et parfois dangereux. Depuis 1998, le moulin du Gué Sainte Marie est la propriété de la commune des Trois-Moutiers et a, depuis, été restauré.

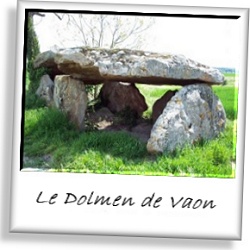

Habité dès les temps préhistoriques, le terroir des Trois Moutiers a conservé plusieurs monuments mégalitiques qui se valent d'être vus : le menhir (ou « chillou ») de Courçu, qui semble avoir été le centre d'un Cromlech, se dresse au milieu d'une lande où les ajoncs épineux atteignent la hauteur des arbres, les dolmens de Vaon et de la Porte Rouge, l'un et l'autre bien conservés, ainsi qu'un groupe de deux dolmens, situés dans le parc du château de Roche-Vernaize (La légende dit à propos de ces deux derniers qu'un « énorme et diabolique serpent, gardien caché du monument, devait punir de mort, dans l'année, les téméraires qui oseraient troubler le repos de sa retraite »).

Habité dès les temps préhistoriques, le terroir des Trois Moutiers a conservé plusieurs monuments mégalitiques qui se valent d'être vus : le menhir (ou « chillou ») de Courçu, qui semble avoir été le centre d'un Cromlech, se dresse au milieu d'une lande où les ajoncs épineux atteignent la hauteur des arbres, les dolmens de Vaon et de la Porte Rouge, l'un et l'autre bien conservés, ainsi qu'un groupe de deux dolmens, situés dans le parc du château de Roche-Vernaize (La légende dit à propos de ces deux derniers qu'un « énorme et diabolique serpent, gardien caché du monument, devait punir de mort, dans l'année, les téméraires qui oseraient troubler le repos de sa retraite »).